Por Luís S. Bocatios

No dia 8 de janeiro de 2016, há exatos nove anos, o genial David Bowie lançava o espetacular disco Blackstar, cuja conteúdo lírico era recheado de passagens misteriosas com referências soturnas à morte. Dois dias depois, Bowie morreu ao optar pela eutanásia após uma batalha contra um agressivo câncer no fígado, que havia sido mantido em sigilo até o dia de seu falecimento.

Pela proximidade do lançamento com a morte de Bowie, este talvez seja o caso mais emblemático de um disco de despedida na história da música, mas está longe de ser o único trabalho de um artista ou banda que reflete a proximidade com a morte ou simplesmente com o encerramento das atividades de um grupo musical. Também há casos em que os artistas não sabiam que estavam próximos da morte, mas as letras são ressignificadas após o acontecimento.

Abaixo, listamos 10 discos de despedida imperdíveis na história do rock, em ordem cronológica:

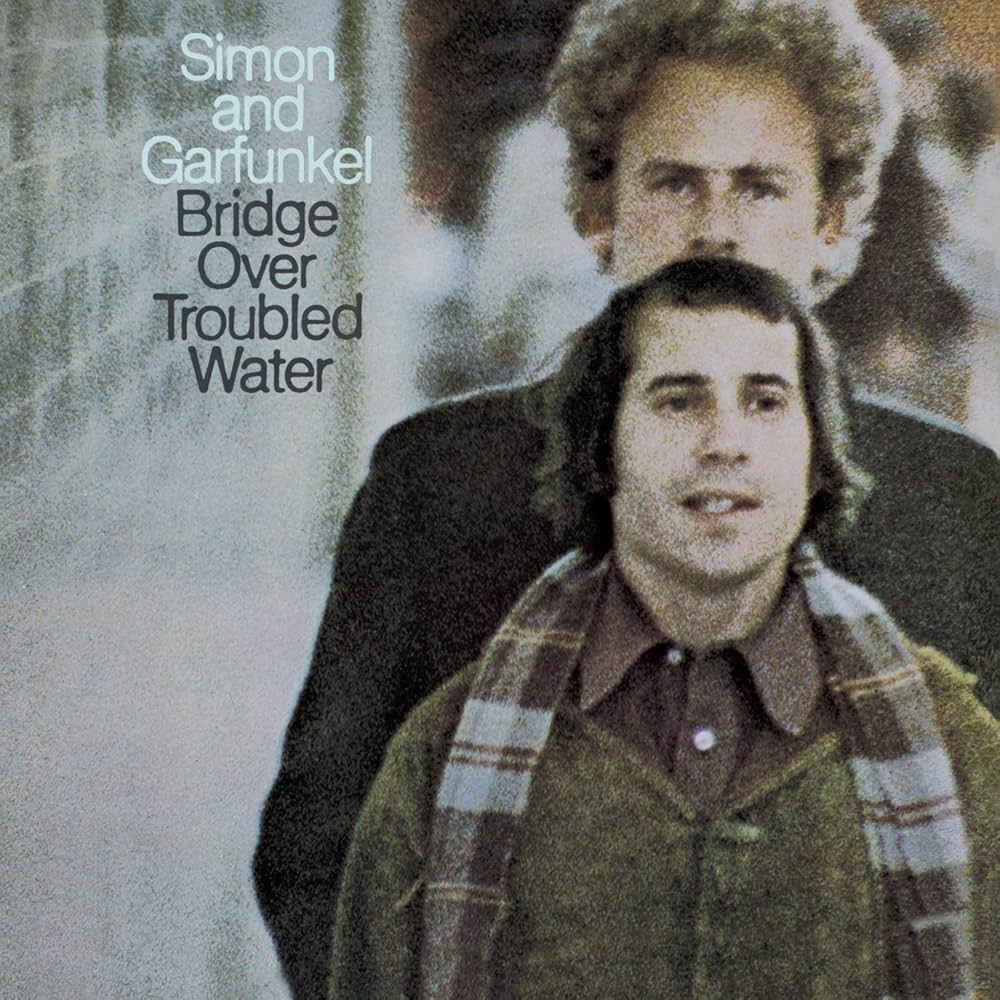

Simon & Garfunken – Bridge Over Troubled Water, de 1970

Apesar do sucesso avassalador que fizeram nos anos 1960, a dupla Simon & Garfunkel tem uma das histórias pessoais mais lamentáveis da música: amigos inseparáveis desde a infância, os artistas tiveram fortes atritos gerados pela falta de capacidade de ambos em lidar com a fama e transformaram uma linda amizade em um ódio que dura até os dias de hoje, mesmo com algumas reaproximações ao longo das décadas.

Em 1970, a situação já estava quase insustentável, mas mesmo assim a dupla conseguiu unir forças para gravar o disco que entraria para a história como sua obra-prima: Bridge Over Troubled Water chegou ao topo das paradas nos quatro cantos do mundo, vendeu mais de 25 milhões de cópias e apresentou músicas absolutamente inesquecíveis.

Talvez a maior de todas elas seja a faixa-título, que abre o disco apenas com piano, arranjo de cordas e a voz angelical de Art Garfunkel e eventualmente vai crescendo e ganhando uma dramaticidade que a transforma em um dos maiores clássicos da carreira da dupla e em uma das baladas mais bonitas da história da música pop.

Outros clássicos são “Cecília”, uma canção folk simples e pegajosa; “The Boxer”, uma das músicas mais bonitas e emocionantes da carreira do grupo, que conta a história de um garoto pobre que se transforma em um boxeador; e a magnífica “The Only Living Boy in New York”, que tem coros lindíssimos e uma bela letra sobre solidão.

Ainda merecem destaque faixas um pouco mais obscuras, como a aconchegante “Keep the Costumer Satisfied”, que tem um arranjo de sopros grandioso no final; a excelente “Baby Driver”, que é uma daquelas músicas nas quais o ouvinte não consegue conter o sorriso; e a linda “Song for the Asking”, que traz um arranjo de cordas belíssimo e encerra o disco com chave de ouro.

Após o lançamento do álbum, as tensões se tornaram irremediáveis e a dupla se separou. Apesar de sua lindíssima voz, Art Garfunkel sempre dependeu das composições de Simon, portanto, decidiu tentar a sorte no cinema, meio no qual teve relativo sucesso, e nunca conseguiu superar seu tempo ao lado do ex-amigo em termos de sucesso.

Paul Simon, por sua vez, teve uma das carreiras mais bem-sucedidas de qualquer músico na história dos Estados Unidos; além de seu trabalho ao lado de Garfunkel, o compositor lançou discos magistrais nos anos 1970, como There Goes Rhymin’ Simon e a obra-prima Still Crazy After All These Years, e se modernizou nos anos 1980 ao lançar álbuns de world music como Graceland. Até 2018, quando se aposentou dos palcos, Simon fazia temporadas lotadas ao redor dos Estados Unidos.

Janis Joplin – Pearl, de 1971

A inesquecível Janis Joplin foi uma das primeiras a entrar no famigerado “Clube dos 27”, inaugurado por Robert Johnson e formado por grandes artistas que morreram aos 27 anos, como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Após anos sofrendo com o alcoolismo e o vício em drogas, a cantora não resistiu a uma overdose de heroína e morreu no dia 4 de outubro de 1970.

Na época, Joplin estava finalizando aquele que seria seu último álbum, Pearl, lançado em janeiro de 1971. O disco é uma obra-prima: poucas vezes a soul music, o blues e o rock foram unidos de forma tão natural e satisfatória. A cantora estava em uma forma vocal impressionante e a banda, mesmo enxuta (apenas guitarra, baixo, bateria, piano e órgão), é absolutamente perfeita.

O piano e o órgão, aliás, são fundamentais na sonoridade do álbum, adicionando uma sofisticação e um toque de soul music e até de música gospel irresistível, que ajuda a transformar o disco em um clássico absoluto.

O repertório é composto só por pérolas: as clássicas “Move Over” e “Cry Baby” (que traz uma das melhores performances de Janis), as deslumbrantes baladas “A Woman Left Lonely”, “My Baby”, “Trust Me” e “Get it While You Can”; a funkeada “Half Moon” (que é, instrumentalmente, a mais interessante do disco), a rockeira “Buried Alive in the Blues”, a country “Me and Bobby McGee” e “Mercedes Benz”, cantada à capela.

É um dos poucos discos absolutamente perfeitos da história da música: o nível de composição é invejável, a performance dos músicos é perfeita e Janis Joplin tira o fôlego com sua voz incrível. A morte da cantora, no auge, foi uma das coisas mais lamentáveis de todos os tempos; pelo menos, seu último testamento para a humanidade foi majestoso, digno de sua grandiosidade artística.

John Lennon – Double Fantasy, de 1980

Mesmo em uma lista recheada de discos feitos por artistas que sabiam que estavam próximos da morte, talvez o mais deprimente deles seja Double Fantasy, que trazia um John Lennon de quarenta anos que finalmente havia conseguido superar traumas de uma vida inteira, encontrar a paz e a felicidade e se transformar em um bom marido e um bom pai. Menos de três semanas após o lançamento do álbum, Lennon seria assassinado.

A faixa de abertura, “(Just Like) Starting Over”, traz o compositor refletindo sobre seu relacionamento com Yoko Ono, reconhecendo a conexão especial que eles tinham e o crescimento de ambos ao longo dos anos juntos. A música ainda estabelece a excelência instrumental e de produção que caracterizaria o álbum inteiro: a banda é repleta de músicos fantásticos e a produção é trabalhada, mas nunca perde de vista a autenticidade das composições.

Outros destaques do álbum que documentam o crescimento de Lennon como ser-humano são a lindíssima “Watching the Wheels”, na qual o compositor basicamente explica os motivos pelos quais não está mais no “jogo” da indústria musical, e “Beautiful Boy (Darling Boy)”, uma das canções mais emocionantes de todos os tempos, na qual John dá uma série de conselhos e lições de vida para seu filho mais novo, Sean. Imagine quantas vezes o garoto não ouviu essa música ao longo da vida quando sentia saudades e necessidade de conversar com seu pai?

Falando em termos puramente musicais, Lennon também estava em seu momento mais inspirado desde Imagine, de 1971: além das músicas já citadas e de grandes clássicos como “Woman”, há composições excelentes como “Cleanup Time” e “I’m Losing You”.

O disco é encerrado com “Hard Times Are Over”, em um simbolismo tardio inevitável. Foi a última música lançada por John Lennon em sua curta, conturbada, intensa e inigualável passagem pelo mundo.

Nirvana – In Utero, de 1993

Poucas misturas são mais destrutivas do que depressão, insegurança e fama. Uma das principais vítimas desse caldeirão de desgraças foi Kurt Cobain, que também entrou para o Clube dos 27 ao se matar sete meses após o lançamento de In Utero, último (e melhor) disco do Nirvana.

Produzido pelo saudoso Steve Albini, o álbum tem um som perfeito: pesado e orgânico na medida certa, mas sem deixar de ser palatável para as rádios da época (com algumas excessões).

As letras traziam um Cobain mais visceral, escatológico, deprimido e autêntico do que nunca: a ótima faixa de abertura, “Serve the Servants”, mostra que a banda estava muito mais interessante instrumentalmente do que em Nevermind (a linha de baixo é ótima!), enquanto Kurt mandava praticamente uma carta aberta nada lisonjeira a seu pai.

Em seguida, temos “Scentless Apprentice”, a melhor música da carreira do Nirvana. Poucas vezes se ouviu uma bateria sendo tão espancada quanto na introdução dessa música. Logo, a guitarra e o baixo entram e criam uma massa sonora absolutamente hipnotizante. Enquanto isso, Cobain canta (e berra!) sobre um recém-nascido bizarro, cujas enfermeiras se recusam a alimentar. É uma das maiores joias do rock noventista.

O maior hit do álbum é a ótima “Heart Shaped Box”, que segue a fórmula clássica da banda de verso calmo e refrão explosivo, trazendo reflexões de Cobain sobre um relacionamento nada saudável. Na sequência e seguindo a mesma estrutura, “Rape Me” tem um riff que lembra “Smells Like Teen Spirit” e uma letra polêmica que fala diretamente sobre estupro mas também sobre invasão de privacidade.

Começando a parte menos conhecida do disco, “Francis Farmer Will Have Her Revenge on Seattle” também segue a mesma estrutura, mas tem uma melodia interessante e um excelente refrão, no qual Kurt declarar sentir falta do conforto em estar triste, de quando a tristeza era o maior de seus problemas. A lindíssima e acústica “Dumb” tem um arranjo de cordas deslumbrante e uma letra inocente que fala sobre os pequenos prazeres da vida e parece concordar com o velho ditado de que a ignorância traz felicidade.

“Very Ape” é um tanto quanto desinteressante, mas é compensada pela pesada e sombria “Milk It”, em que Cobain declara ser seu próprio parasita e soturnamente diz “veja pelo lado positivo: suicídio”; “Pennyroyal Tea” é uma boa canção sobre um chá que supostamente eliminaria as partes indesejadas de sua alma; “Radio Friendly Unit Shifter” é suja e traz uma letra pesada sobre uso de drogas, mas está longe de ser uma das mais inspiradas do disco, e “Tourette’s” é uma tentativa frustrada de soar como Dead Kennedys.

Assim como “Dumb”, “All Apologies”, que encerra o disco com chave de ouro, tem um ótimo arranjo de cordas e é uma das poucas melodias do Nirvana que pode genuinamente ser chamada de bonita. A letra traz Cobain se desculpando por ser quem foi, em um daqueles momentos que inevitavelmente foram ressignificados após a morte do compositor. Pelo menos, sua despedida não poderia ser mais representativa não apenas de seu talento musical, mas também dos demônios que enfrentou durante sua curta passagem pela terra.

Legião Urbana – A Tempestade, de 1996

Renato Russo foi diagnosticado com AIDS durante o ano de 1990 e passou por inúmeros estágios da luta contra a doença e contra seus próprios demônios. Nesse meio tempo, Renato teve problemas com o alcoolismo, com a dependência química em heroína, com decepções amorosas e com a depressão.

À medida em que chegava perto do inevitável fim de sua vida, o compositor se deixou levar de vez pela depressão; ele sequer tinha vontade de se tratar e lutar contra a morte. Esse sentimento é completamente refletido em A Tempestade, lançado menos de três semanas antes da morte de Renato: as letras trazem reflexões sobre a vida, a morte, a juventude, a família, a nostalgia e a beleza das pequenas coisas do cotidiano.

Produzido pelo guitarrista Dado Villa Lobos, o disco foi lançado apenas com as voz-guia de Renato (vocal gravado apenas para facilitar o trabalho dos músicos, que posteriormente é regravado), pois o cantor já não tinha mais forças para cantar quando o trabalho dos músicos ficou pronto.

Se em praticamente todos os discos da Legião Urbana o instrumental teve um papel coadjuvante, A Tempestade leva isso a outro nível: como a voz de Renato já estava fraca, os instrumentos tiveram que tomar uma abordagem ainda mais sútil. Isso não é uma crítica, pois as bandas precisam entender seus pontos fortes e destacá-los; no caso da Legião, sempre foram as letras, as melodias e as harmonias.

Entre as melhores músicas do disco, se destacam “A Via Láctea”, principal single do trabalho e uma das músicas mais deprimentes de todos os tempos; “Aloha”, que é uma das mais belas canções sobre a juventude já compostas; “Soul Parsifal”, uma espécie de “eletro bossa nova”; “Dezesseis”, a lindíssima música mais lembrada do trabalho, que conta a história de um adolescente bonito, popular e talentoso que morre em um racha; e “Leila”, que fala sobre o cotidiano de uma mulher de meia-idade e sua relação com Renato.

Mas o momento mais especial de A Tempestade está na emocionante “Esperando por Mim”, na qual o compositor se despede de praticamente todos que ama e deixa suas últimas impressões sobre o que aprendeu em relação à vida em sua breve passagem por aqui (“digam o que disserem, o mal do século é a solidão/cada um de nós imerso em sua própria arrogância esperando por um pouco de afeição”).

A certeza que se leva ao final desse disco é que, como clamou Renato em “Esperando por Mim”, seus dias, suas lições, suas reflexões e suas músicas serão para sempre.

The Allman Brothers Band – Hittin’ the Note, de 2003

Uma das histórias mais trágicas da história do rock é a do The Allman Brothers Band, que perdeu o guitarrista Duane Allman e o baixista Berry Oakley em um intervalo de pouco mais de um ano em acidentes de moto praticamente no mesmo lugar. Depois disso, a frequência de lançamentos da banda foi diminuindo cada vez mais, até que, em 2003, eles juntaram uma formação incrível para gravar Hittin’ the Note, seu derradeiro trabalho de estúdio.

Os membros clássicos Gregg Allman (vocal), Butch Trucks e Jai Johanny Johansson se uniram ao percussionista Marc Quiñones, ao baixista Oteil Burbridge e aos guitarristas Warren Haynes e Derek Trucks, que rouba o álbum para si, injeta sangue novo nas veias da banda e se coloca instantaneamente como um dos músicos mais virtuosos a tocar slide guitar em todos os tempos (Duane Allman, o maior de todos, certamente aprovaria a adição).

A faixa de abertura, “Firing Line”, já apresenta as credenciais e mostra que a banda estava em excelente forma. No entanto, é nas duas faixas seguintes – a fantástica “The High Cost of Low Living” e o blues “Desdemona” – que Trucks mostra definitivamente ao que veio: ambas as canções tem solos absolutamente transcendentais, que deixam os fãs emocionados com o legado de Duane sendo carregado.

Também merecem destaque “Old Before My Time”, que tem mais um solo lindíssimo e traz Gregg Allman versando sobre uma vida de excessos que eventualmente cobrou seu preço; a pesada “Rockin’ Horse”, que tem um trabalho complexo de guitarras sobrepostas, com riffs bastante técnicos; o blues “Heart of Stone”, que tem um solo de cortar o coração e é uma das melhores do disco; “Instrumental Ilness”, uma jam de mais de dez minutos em que todos os integrantes exibem seu virtuosismo; e “Old Friend”, blues clássico que fecha o disco no melhor estilo Robert Johnson.

Do primeiro ao último segundo, Hittin’ the Note é The Allman Brothers Band puro: blues, jazz rock, virtuosismo, slide guitar, vocais rasgados e emotivos… absolutamente tudo o que caracterizou a carreira da banda está presente neste maravilhoso disco, que é um deleite para os fãs de um dos grupos mais icônicos do southern rock.

Black Sabbath – 13, de 2013

Após inúmeras mudanças de formação, atritos envolvendo o nome da banda, idas e vindas de integrantes e altos e baixos ao longo da carreira, o Black Sabbath encerrou a carreira com a formação quase original: Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi na guitarra e Geezer Butler no baixo. No lugar de Bill Ward, que decidiu não participar do álbum por uma disputa contratual, entrou Brad Wilk, baterista do Rage Against the Machine e do Audioslave.

O disco foi o único que a banda gravou com Ozzy depois de Never Say Die, de 1978, o que causou uma expectativa gigantesca por parte dos fãs, que mal podiam acreditar que ouviriam o príncipe das trevas colaborando novamente com o Sabbath. É claro que 13 não tem nível para ser comparado com os grandes discos da carreira da banda, mas é um trabalho absolutamente digno, satisfatório e repleto de “fan services” da banda mais importante da história do metal.

Se existe alguma forma melhor de iniciar um disco de despedida do que com a frase “esse é o fim do começo ou o começo do fim?”, eu desconheço. Além do mais, “End of the Beginning” claramente emula a estrutura de “Black Sabbath”, primeira música do primeiro disco da banda. A sensação de círculo se fechando já está iminente nos primeiros segundos de 13.

A faixa seguinte, “God is Dead”, foi o maior sucesso do disco, e com bons motivos para isso. A música traz uma banda completamente em forma: Ozzy cantando bem, Geezer, como sempre, perfeito nas linhas de baixo e nas letras sombrias e desesperançosas, Iommi fazendo bons solos (mesmo que não esteja na fase mais inspirada pra riffs, é claro) e Brad Wilk emula bem Bill Ward, sem pretensões de colocar sua assinatura.

As referências a músicas antigas da banda estão presentes em inúmeras faixas: “Loner” tem partes que lembram muito “N.I.B.” e um “all right now!” que homenageia “Sweet Leaf”, enquanto a acústica “Zeitgeist” tem um efeito na voz de Ozzy, uma percussão suave e uma linha de baixo melódica que remetem imediatamente a “Planet Caravan”.

Talvez a música que mais resgate a magia do antigo Black Sabbath seja uma das poucas que não tem nenhuma referência direta a músicas antigas do grupo: “Age of Reason” tem o riff mais inspirado de 13 e uma linha de baixo alucinante de Geezer Butler, além de partes distintas igualmente boas e pesadas e da performance mais Bill Ward de qualquer baterista sem ser Bill Ward em todos os tempos (apesar de um som de bateria pasteurizado que prejudica o disco todo).

Ainda há a excelente “Live Forever”, música pesada e rápida que traz reflexões de Geezer Butler sobre a morte (como não poderia faltar em um disco de despedida, ainda mais do Black Sabbath, que tratou da morte desde que seus integrantes eram jovens). “Eu não quero viver para sempre, mas não quero morrer”, canta Ozzy no ótimo refrão.

Após a boa “Dear Father”, o disco é encerrado com o mesmo som de chuva e sinos que abriu o álbum de estreia da banda, em 1970. Em resumo, 13 é um disco feito sob medida para os fãs do Black Sabbath, que tem nostalgia e autenticidade na medida perfeita e traz performances supreendemente energéticas dos então já quase setentões Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler.

David Bowie – Blackstar, de 2016

Como dito no início do texto, Bowie levou a ideia de “disco de despedida” a um novo nível: Blackstar foi lançado dois dias antes de sua morte por eutanásia. Mais do que qualquer outro nessa lista, David Bowie transformou a própria morte em arte – uma das suas maiores realizações.

A maravilhosa faixa título, uma das melhores da carreira de Bowie, já traz inúmeras referências diretas à morte, que são ainda mais explícitas no incrível videoclipe. A canção, de quase dez minutos, é uma das mais ousadas que Bowie já compôs, com partes diferentes e batidas um tanto quanto descompassadas que criam um clima absurdamente soturno.

Outra que trata diretamente sobre a morte e tem um videoclipe fantástico é “Lazarus”. Após uma introdução com uma linha de baixo marcante e um arranjo de sopros que envolve a música em uma atmosfera dolorosamente melancólica, Bowie canta do ponto de vista de alguém que já morreu mas continua buscando paz e liberdade. É um dos momentos mais emocionalmente carregados da história da música.

Entre as músicas menos famosas, “Sue (or in a Season of Crime)” traz o momento mais próximo do jazz de toda a carreira de Bowie, que visitou clubes de jazz em Nova York para recrutar músicos para o disco; “‘Tis a Pity She Was a Whore” e a subestimada “Girl Loves Me” seguem um caminho parecido. Todas são excelentes e figuram entre as mais interessantes das últimas décadas da carreira do compositor (que, diga-se de passagem, foram altamente prolíficas e geraram discos excelentes como Heathen, Reality e The Next Day).

As duas faixas que encerram o disco seguem uma linha mais melancólica: “Dollar Days” traz um andamento quebrado e um solo lindíssimo de trompete, enquanto “I Can’t Give Everything Away” é o maior erro da carreira de Bowie. Apesar da faixa ser excelente, emocionante e remeter bastante à pegada eletrônica do trabalho do compositor nos anos 90, se há algum artista que não pode sequer cogitar dizer que não deu tudo de si, esse alguém é David Bowie.

Ele deu tudo e muito mais do que qualquer um poderia pedir, e, se faltava alguma prova final de que Bowie está no panteão dos maiores artistas que já passaram pelo mundo, Blackstar encerra qualquer tipo de dúvida.

Leonard Cohen – You Want it Darker, de 2016

Outro artista que se despediu deste plano em 2016 e deixou uma obra-prima de presente para os fãs foi o trovador canadense Leonard Cohen, um dos compositores mais notórios de sua geração e uma das figuras mais interessantes da história da música.

You Want It Darker foi lançado 17 dias antes de sua morte e trata extensivamente da finitude e de assuntos que assobraram o compositor até seu último dia na terra. Com uma sonoridade soturna, moderna e minimalista, a despedida de Cohen figura entre os grandes momentos de sua discografia.

A começar pela faixa-título, cuja introdução traz um coro soturno e uma linha de baixo pulsante que trabalham juntos para criar uma atmosfera única. O que torna tudo ainda mais sombrio é a voz cavernosa de Cohen, que recita versos que parecem mais uma conversa com Deus do que qualquer outra coisa. “Eu estou pronto, meu Senhor”, diz Cohen logo no início do álbum.

O compositor também trata sobre relacionamentos que teve ao longo da vida em canções como “Treaty”, em que reflete de forma melancólica sobre um relacionamento passado, a belíssima “On The Level”, em que se autocongratula por ter terminado um relacionamento que era ótimo para si mesmo mas, a longo prazo, seria ruim para sua amada, e “Leaving the Table”, que trata sobre um tema similar, mas por outra perspectiva, e soa como uma música performada em um bar de beira de estrada.

Ainda há espaço para a lindíssima balada “If I Didn’t Have Your Love”, em que o cantor descreve o quão vazia seria sua vida se não tivesse o amor de sua companheira, e para a fúnebre “Traveling Light”, na qual confessa sua infidelidade a um grande amor do passado enquanto violões, instrumentos de cordas e um coro constroem um clima de tragédia.

Ainda mais nefasta é “It Seemed the Better Way”, na qual o cantor reflete com um tom raivoso na voz sobre a hipocrisia da religião, especialmente de seu mestre budista, que posteriormente foi acusado de assediar sexualmente algumas de suas alunas. Em “Steer Your Way”, Cohen pede à humanidade que continue a caminhar por meio de todos os horrores e as injustiças do mundo. É como se falasse “a minha parte eu vivi, agora é com vocês. Não deixem a peteca cair”.

O disco é encerrado com uma reprise instrumental de “Treaty”, na qual o compositor adiciona um verso no finalzinho em que revela que praticamente não há mais milagres que possam ser feitos para mantê-lo vivo. É um final perfeito e emocionante para o disco mais sombrio de todos os da lista, que encerra com chave de ouro a riquíssima carreira de um dos poetas mais importantes do século XX.