Por Luís S. Bocatios

O ano de 2025 marca o 40º aniversário de Live After Death, o grande disco ao vivo da fase clássica do Iron Maiden e um dos mais celebrados da história do metal. Para honrar o legado deste clássico, elaboramos uma lista com os dez melhores discos ao vivo da história do rock.

Não serão considerados para a lista acústicos/unplugged MTV e nem discos ao vivo nos quais são apresentadas apenas músicas novas, como os maravilhosos Band of Gypsys, de Jimi Hendrix, e Kick Out The Jams, do MC5, mas sim álbuns que apresentam em maioria versões ao vivo de músicas previamente gravadas em estúdio (e apenas um por artista). Também não serão considerados discos que originalmente foram lançados como filmes e posteriormente liberados em formato de áudio, como os magníficos Live at Pompeii (1971, do Pink Floyd), The Last Waltz (1978, da The Band), e Ladies and Gentlemen (1973, dos Rolling Stones).

Antes de entrarmos de fato na lista, algumas menções honrosas são: Strangers in the Night (1979, do UFO), Live at the Rainbow (Queen, gravado em 1974 e lançado em 2014), Performance: Rockin’ the Fillmore (1971, do Humble Pie) e Live at Leeds (1970, do The Who).

Além disso, ficam algumas dicas de discos ao vivo maravilhosos que não pertencem ao universo do rock, mas definitivamente merecem ser ouvidos: Live – Evil (1971, de Miles Davis), Miles of Aisles (1974, de Joni Mitchell), It’s Too Late to Stop Now (1974, de Van Morrison), At Folsom Prison (1968, de Johnny Cash) e Multishow Ao Vivo – Cê (2007, de Caetano Veloso).

Sem mais delongas, vamos à lista:

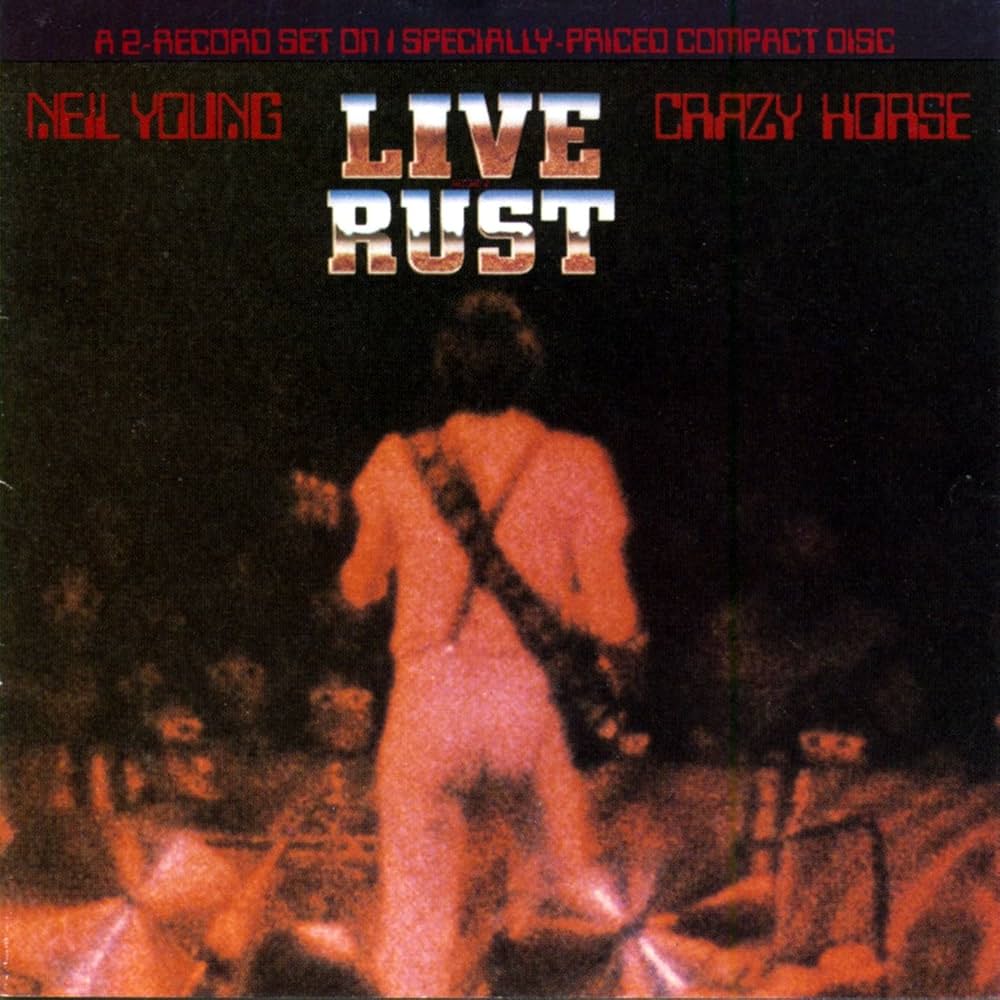

10 – Live Rust (1979, de Neil Young)

Neil Young mereceria uma lista dez de seus melhores discos ao vivo, pois o artista teve uma das carreiras mais bem documentadas em toda a história da música pop. Sua discografia ao vivo oficial já é riquíssima, mas, contando os bootlegs que posteriormente foram lançados de forma profissional, ela se torna completamente indispensável.

Há registros excelentes de todas as fases de sua carreira: os acústicos Live at the Cellar Door, Young Shakespeare e Carnegie Hall 1970, entre outros, capturam brilhantemente a faceta “trovador” de Young; com a Crazy Horse, a lista é infinita, mas destacam-se os excelentes Live at Fillmore East 1970, Road Rock Vol. 1 e Year of the Horse; com o Stray Gators, o inesquecível Tuscaloosa; com a Promise of the Real, que passou a acompanhá-lo recentemente, o ótimo Noise & Flowers; e até performances de discos completos próximo da época do lançamento, como o maravilhoso Roxy: Tonight’s the Night Live.

Por mais que seja difícil escolher o melhor lançamento ao vivo do cantor, a escolha mais certeira parece ser Live Rust, de 1979. O trabalho encerra a discografia de Young nos 1970, o incontestável auge de sua carreira, e o impecável repertório passeia perfeitamente por todas as facetas de seu trabalho, desde os momentos acústicos e mais calmos até as quebradeiras com a Crazy Horse. Além do mais, as gigantescas jams que marcam os shows do artista estão mais contidas, sempre com espaço para improvisações dos músicos mas sem grandes exageros.

As primeiras cinco faixas, que contam apenas com voz, violão e piano, contém rendições maravilhosas de “Sugar Mountain” e “Comes a Time”. Quando a Crazy Horse sobe ao palco e liga os instrumentos, temos a versão defitiva de “When You Dance I Can Really Love” e “The Loner”. Em seguida, as lindíssimas “The Needle and the Damage Done” e “Lotta Love” retomam o formato acústico, mas, a partir daí, seria porradaria até o final.

A banda apresenta versões pesadíssimas dos petardos “Sedan Delivery”, “Powderfinger”, “Cortez the Killer”, “Cinnamon Girl”, “Like a Hurricane” e “Hey Hey, My My”, que apresentam a faceta mais brutal do catálogo de Young. O disco é encerrado com uma brilhante versão de “Tonight’s the Night”, que deixa o ouvinte incrivelmente imerso no clima sombrio criado para uma das músicas mais soturnas dos anos 1970, que fala sobre todo o estrago que as drogas causaram a pessoas ao redor do compositor.

Live Rust é um dos discos mais representativos da carreira de Neil Young, pois encerra a era de ouro de sua discografia, apresenta um dos repertórios mais coesos que o cantor poderia montar (mesmo que, lamentavelmente, o sublime On the Beach tenha sido totalmente esquecido) e é uma excelente porta de entrada para pessoas que ainda não conhecem seu trabalho, pois apresenta tanto sua faceta acústica e lírica quanto os momentos mais brutais e raivosos, que também são parte fundamental de seu catálogo e explicam porque várias bandas de grunge consideram Young como um tipo de “padrinho” do gênero.

9 – Exit… Stage Left (1981, do Rush)

Uma das bandas mais fantásticas de todos os tempos, o Rush se tornou conhecido por lançar um disco ao vivo a cada quatro lançamentos de estúdio. Se o excelente All The World’s a Stage, de 1976, traz músicas dos quatro primeiros álbuns, Exit… Stage Left tem a vantagem de trazer músicas tanto da fase mais interessante da banda (de A Caress of Steel até Hemispheres) quanto da mais bem-sucedida comercialmente (Permanent Waves e Moving Pictures).

Os lados 1, 3 e 4 deste vinil duplo foram gravados no The Forum, em Montreal, no dia 27 de março de 1981, durante a turnê de promoção do Moving Pictures; o lado 2, nos 10 e 11 de junho, no The Apollo, em Glasgow.

Exit… Stage Left captura a voz de Geddy Lee em uma fase excelente, enquanto, no baixo, Lee é absolutamente fantástico – e, nesse disco, talvez seja o maior destaque por causa da mixagem de som, que deixa o instrumento de quatro cordas em destaque o tempo todo. Vale lembrar que o músico também toca teclado com os pés, se provando um dos nomes mais polivalentes da história do rock.

Alex Lifeson também se encontra em estado de graça, oferecendo solos fantásticos ao mesmo tempo em que usa a guitarra para criar climas e atmosferas que acabam sendo a alma das canções – mesmo que, em alguns momentos, o som de sua guitarra seja um tanto quanto sufocado pela mixagem. Neil Peart, como sempre, dispensa comentários. É apenas um dos bateristas mais influentes e famosos de todos os tempos fazendo jus ao status lendário que alcançou.

A trinca de abertura, composta por “The Spirit of Radio”, “Red Barchetta” e “YYZ” (que conta com um solo incrível de Peart) representa a sonoridade mais comercial – apesar de ainda altamente técnica – que a banda havia adotado em seus dois discos anteriores. Em seguida, os primeiros álbuns da banda tem espaço com a excepcional “A Passage to Bangkok”, a balada “Closer to the Heart” e a puramente roqueira “Beneath, Between & Behind”. O disco 1 é encerrado com a atmosférica “Jacob’s Ladder”, um dos melhores exemplos do prog mais comercial que a banda fez no começo dos anos 1980.

Abrindo o disco 2, que focaria em músicas mais progressivas, temos “Broon’s Bane”, uma instrumental de violão que serve como introdução para a maravilhosa “The Trees”, que ganha uma versão ainda melhor do que a original. Em seguida, uma das obras-primas da banda, “Xanadu”, tem uma performance épica, na qual Lifeson brilha com seus inúmeros pedais e a cozinha se mostra mais precisa do que nunca. Os mais de 12 minutos da gravação são um deleite para qualquer fã de progressivo.

O disco é encerrado com as clássicas e popularíssimas “Freewill” e “Tom Sawyer” e a magnânima, surreal e esplendorosa “La Villa Strangiato”, uma das músicas mais tecnicamente complexas de todos os tempos, com passagens de flamenco (aqui, performado com uma guitarra elétrica), jazz, e, é claro, muito rock progressivo. A perfeição cirúrgica com a qual o trio executa a canção é absolutamente impressionante.

Mesmo que o Rush tenha lançado dezenas de discos ao vivo maravilhosos ao longo de sua carreira – inclusive Rush in Rio, especial para todos os fãs brasileiros da banda por ter sido gravado no Maracanã -, Exit… Stage Left merece um destaque especial por seu incrível repertório e por ser o último registro da fase que a maioria dos fãs considera como a era de ouro da banda.

8 – Irish Tour ’74 (1974, de Rory Gallagher)

Nenhum lançamento do lendário guitarrista irlandês Rory Gallagher é tão capaz de demonstrar sua genialidade quanto o fantástico Irish Tour ’74, disco ao vivo que gravou, como diz o título, ao longo da turnê que fez ao redor da Irlanda em 1974.

Compilando composições autorais e covers de blues, o disco é um retrato perfeito da versatilidade do guitarrista, que combina feeling e técnica de uma forma única, tem um domínio absurdo da slide guitar e consegue ser tão brilhante no violão quanto na guitarra (além de tocar gaita muito bem).

Com uma banda enxuta, que conta apenas com o baixista Gerry McAvoy, o pianista elétrico Lou Martin e o baterista Rod de’ Ath, Irish Tour ’74 tem uma sonoridade crua e perfeitamente arquitetada para que Gallagher possa brilhar intensamente.

Isso acontece de diversas formas diferentes: se em “I Wonder Who”, o guitarrista demonstra uma técnica absurda mas não deixa de lado 1% do feeling, em “Too Much Alcohol”, ele faz solos fantásticos usando a slide guitar. “As The Crow Flies” é um número acústico no qual Gallagher fica sozinho no palco e impressiona ao tocar violão e gaita brilhantemente.

Em “A Million Miles Away”, a banda toda brilha: a brilhante composição do álbum Tattoo conta com um linha de baixo melódica e um piano lindo que contribuem para a dramaticidade da música. A bateria imprime dinâmicas diferentes, com alguns momentos de quebradeira e outros mais calmos, que deixam a guitarra brilhar. Gallagher, é claro, aproveita a oportunidade com maestria e entrega alguns dos melhores solos de sua vida, utilizando pedais com sonoridades distintas e mostrando um cacife musical que o deixa improvisar por minutos a fio sem que o ouvinte sequer cogite se cansar.

O nível continua lá em cima, mas a velocidade sobe nas maravilhosas “Walk on Hot Coals” e “Who’s That Coming”, que traz os solos mais rápidos e alguns dos fraseados mais criativos do disco. A segunda, em particular, tem um final explosivo, soa em momentos como uma música do The Who e conta com solos elaborados que a elevam a um dos melhores momentos do álbum.

Os números clássicos de blues-rock “Back on My Stompin” e “Just a Little Bit” encerram o disco com um nível de composição menos elevado, mas performances fantásticas da banda toda e, é claro, solos incríveis de Gallagher. Para qualquer um que goste de rock ou se interesse por guitarra, é um trabalho indispensável.

Ao ouvir Irish Tour ’74, ficam claros os motivos pelos quais Jimi Hendrix, em entrevista ao The Mike Douglas Show, foi perguntado sobre a sensação de ser o melhor guitarrista do mundo e respondeu “pergunte ao Rory Gallagher”. Se você precisa de algum incentivo maior para ir atrás do trabalho desta lenda irlandesa da guitarra elétrica, não sei mais o que dizer para te convencer.

7 – Stage (1978, de David Bowie)

Não contente em ter uma das discografias de estúdio mais impressionantes de todos os tempos, o gênio David Bowie ainda lançou dezenas de discos ao vivo espetaculares. Mesmo após a morte do artista, em 2016, continuaram sendo lançados registros ao vivo absolutamente maravilhosos.

Mesmo que a disputa seja dura entre Stage e Live Nassau Coliseum ’76, o primeiro acaba vencendo essa queda de braço por também contar com as músicas dos dois primeiros capítulos da chamada “trilogia de Berlim”, os sublimes Low e Heroes, além de canções do esplendoroso Station to Station, que era o foco do show no Nassau Coliseum. Stage teve inúmeras versões lançadas ao longo das décadas; para essa lista, foi considerado o relançamento de 2017, que está no Spotify.

Gravado nas cidades da Philadelphia, Providence e Boston, nos Estados Unidos, o disco traz uma banda de apoio numerosa, capitaneada pelo trio Carlos Alomar (guitarra base), George Murray (baixo) e Dennis Davies (bateria), que acompanhou Bowie de Station to Station (1976) até Scary Monsters (1980). Se juntam a eles o guitarrista Adrian Belew, o violinista Simon House, o pianista Sean Mayes e o tecladista Roger Powell.

A banda é espetacular: Alomar, Murray e Davies dominam a parte rítmica do trabalho com maestria, formando a base do período mais fantástico da discografia de Bowie. O virtuoso Adrian Belew toma conta das partes que Robert Fripp (King Crimson) havia gravado nos discos de estúdio e encontra espaço para colocar sua marca nas outras canções, enquanto House, Mayes e Powell executam com perfeição os complexos arranjos das músicas recém-gravadas e também dão outra vida às canções antigas.

O três primeiros lados desse LP triplo trazem praticamente apenas músicas de Low e Heroes (as exceções são “The Jean Genie”, de Alladin Sane, e “Fame”, de Young Americans). A soturna instrumental “Warszawa” já capta totalmente a atenção do público, que logo é arrebatado por “Heroes”.

Algumas canções desses discos – como a própria “Heroes”, “Be My Wife” e “Beauty and the Beast” – são executadas com fidelidade à gravação original, mas também há momentos em que a banda dá uma viajada. A música “What in the World”, por exemplo, é performada primeiro em uma velocidade mais lenta e, quando repetida, alcança o andamento original, enquanto “Breaking Glass” também recebe uma versão ligeiramente mais cadenciada.

O disco 2 é encerrado com seis músicas em sequência do clássico The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, de 1972. As versões são suficientemente fieis aos arranjos originais, mas passam por uma certa adaptação para a estética musical que Bowie estava explorando na época, o que resulta em versões únicas e muito especiais de cada uma das canções.

O lado A do disco 3 traz a instrumental “Art Decade”, uma versão divertidíssima de “Alabama Song”, música dos anos 1920 que foi ressuscitada pelo The Doors, e uma versão de “Station to Station” que é boa, mas tira um pouco da veia sombria da primeira metade da música, que é um de seus principais atrativos. O álbum é encerrado com mais duas músicas de Station to Station, o funk “Stay”, que traz uma performance magistral do baixista George Murray, e a ótima “TVC 15”.

Stage captura perfeitamente uma das fases mais ricas e interessantes da carreira do “camaleão do rock”, e, por isso, merece estar entre os melhores discos ao vivo da história do rock.

6 – Unleashed in the East (1979, do Judas Priest)

O primeiro disco ao vivo da carreira do Judas Priest é outro que marca um momento de transição na carreira da banda: último lançamento do Priest antes de British Steel, que levou os britânicos a um outro patamar de fama, Unleashed in the East é praticamente uma coletânea das melhores músicas da primeira fase da carreira da banda.

Gravado em Tokio, o disco apresenta algumas das versões mais fantásticas de determinadas músicas da primeira fase do Priest. Na época, a formação da banda contava com Rob Halford nos vocais, Glenn Tipton e K.K. Downing nas guitarras, Ian Hill no baixo e o excelente Les Binks na bateria.

Com notórias controvérsias em relação ao disco ser de fato ao vivo, o consenso parece ser de que todo o instrumental foi de fato captado em shows, mas, por problemas técnicos em relação à captação dos vocais, as vozes tiveram que ser regravadas por Halford em estúdio.

Lançado originalmente em um LP de 44 minutos, uma versão expandida foi lançada em CD no ano de 2001, trazendo quatro maravilhosas faixas extra: “Rock Forever”, “Delivering the Goods”, “Hell Bent for Leather” e “Starbreaker”. Essa é a versão que está no Spotify e que deve ser conferida ao falarmos de Unleashed in the East.

São treze faixas escolhidas a dedo que apresentam boa parte do melhor que o Judas Priest tinha lançado até então (mesmo que a falta das magistrais Dreamer e Dreamer Deceiver, do álbum Sad Wings of Destiny, seja bastante sentida). Todas as versões são excelentes, apresentando uma banda coesa, com um baterista fantástico, guitarras que interagem de forma magnífica e um baixista perfeito.

Destacam-se as versões de “Tyrant” e dos covers “The Green Manalishi”, do Fleetwood Mac, e “Diamonds and Rust”, de Joan Baez, que são ainda melhores que as gravações de estúdio que a banda lançou nos álbuns “Killing Machine” e “Sin After Sin”, respectivamente. Além disso, ainda temos a versão definitiva da incrível, maravilhosa e sublime “Victim of Changes”, possivelmente a melhor música da carreira do Judas Priest.

Para os fãs dos primeiros discos do Priest, poucos lançamentos são tão significativos quanto Unleashed in the East. O álbum captura todo o poder da banda ao vivo, apresenta um repertório esplendoroso e permanece como um dos grandes trabalhos ao vivo da história do rock.

5 – Live After Death (1985, do Iron Maiden)

Assim como outros discos já citados nessa lista, Live After Death fecha um capítulo importantíssimo da história do Iron Maiden, que abarca os dois lançamentos com Paul Di’ Anno e a trinca inicial com Bruce Dickinson.

O álbum é um registro da World Slavery Tour, que até hoje é citada pela banda como a turnê mais cansativa da carreira do Maiden, na qual 187 shows foram performados em 331 dias. Os três primeiros lados deste LP duplo foram gravados na Long Beach Arena, na California, em março de 1985; e o quarto lado foi gravado no Hammersmith Odeon, em Londres, em outubro de 1984.

A máquina de heavy metal que o Maiden havia se tornado desde a entrada de Nicko McBrain, que levou o som da banda em uma direção mais técnica e progressiva, é ainda mais poderosa no palco. Mesmo em uma sequência exaustiva de shows, o vigor da performance dos músicos é absolutamente impressionante.

A voz de Bruce Dickinson, no entanto, não conseguiu passar ilesa à maratona. Não que Dickinson não esteja cantando brilhantemente, pois parece ser incapaz disso, mas é notável que o cantor luta para chegar nas notas mais agudas; às vezes consegue, às vezes não, e ás vezes nem tenta e entrega as notas uma oitava abaixo do que fez em estúdio.

Contando com um repertório absolutamente perfeito, que traz praticamente todas as melhores músicas dos primeiros discos com Bruce e algumas pérolas da era Paul Di’Anno, Live After Death consolida “Aces High” como a abertura de shows mais icônica da carreira do Iron Maiden. Mesmo que a maratona tenha obrigado Dickinson a abdicar de chegar nas notas mais agudas do refrão, a versão é matadora.

Também merece destaque a rendição maravilhosa de “Revelations”, que conta com uma introdução incrível com gritos melódicos de Bruce Dickinson intercalados com o riff, e um dos trabalhos de guitarras harmonizadas mais bonitos da história do rock; assim como é o solo de Dave Murray em “Powerslave”, que também recebe uma versão surreal. “22 Acacia Avenue”, em sua única gravação com Nicko McBrain, também é um ponto altíssimo.

É claro que um dos grandes destaques do disco é a versão de “Running Free”, na qual Bruce Dickinson comanda coros da plateia e comprova já naquela época ser um dos grandes frontmen da história do heavy metal e do rock em geral. Outra música da era Paul Di’Anno na qual Dickinson brilha completamente é a magnâmina “Phantom of the Opera”, uma das melhores da carreira da banda, que encerra Live After Death.

Mas o grande destaque do disco é “Rime of the Ancient Mariner”, cuja versão consegue a proeza de superar a já magnífica gravação de estúdio por contar com uma energia contagiante e uma performance surreal de Nicko McBrain. A seção pós-pausa, com um dos melhores riffs da carreira da banda e solos de guitarra delirantes, é de levar qualquer fã de metal ao paraíso.

Em resumo, Live After Death é um registro perfeito do momento pelo qual a banda estava passando, no qual, mesmo desgastada por uma sequência inacreditável de shows, não perdeu um fiapo de seu brilhantismo.

4 – Live and Dangerous (1978, do Thin Lizzy)

O primeiro disco ao vivo do Thin Lizzy é um dos registros mais controversos do rock. O produtor Tony Visconti afirmou repetidamente que o trabalho é cheio de overdubs, praticamente um disco de estúdio com barulho de plateia. O guitarrista Brian Robertson, por sua vez, chamou Visconti de mentiroso e afirmou que o disco possui poucos overdubs.

Seja como for, o fato inegável é que Live and Dangerous é uma das gravações mais fantásticas da banda de rock mais importante da Irlanda, conhecida por ser uma das principais influências de grupos como Iron Maiden e Metallica, além de ter uma discografia com momentos de um brilhantismo ímpar quando se fala do hard-rock setentista.

Live and Dangerous é o último álbum a apresentar a formação clássica do Thin Lizzy, composta pelos membros fundadores Phil Lynott (baixo e vocais) e Brian Downey (bateria), ao lado dos guitarristas Scott Gorham e Brian ‘Robbo’ Robertson, que formam uma das duplas de guitarra mais icônicas da história do rock. ‘Robbo’ deixaria a banda semanas após o lançamento do disco.

Com gravações captadas entre 1976 e 1977 nas cidades de Londres, Philadelphia e Toronto, o álbum apresenta uma seleção de dezessete das melhores músicas do quarteto irlandês, que, inclusive, pode servir como uma excelente introdução para aqueles que não conhecem nada da banda.

A lista de músicas é perfeita para exemplificar a versatilidade do Thin Lizzy, cuja discografia passeia por momentos incrivelmente pesados, que se aproximam do heavy metal, passando por baladas e chegando até em músicas que trazem uma forte influência do funk e da soul music.

Assim que a agulha encosta no sulco do vinil, o ouvinte é arrebatado com duas porradas: “Jailbreak” e “Emerald”, duas músicas pesadíssimas que pertencem ao álbum Jailbreak, de 1976. Ambas estão entre as melhores músicas da carreira da banda; Emerald, especialmente, já entrou na lista do Acesso Music de dez melhores solos de guitarra da história do rock, e a versão ao vivo dos solos é quase tão boa quanto a de estúdio.

A partir daí, a versatilidade da banda começa a entrar em evidência. Algumas “semi-baladas” como “Southbound” e “Dancing in the Moonlight” são absolutamente contagiantes e apresentam solos e harmonizações de guitarra genuinamente emocionantes. Outros destaques são “Still in Love With You”, um blues que traz um dos solos de guitarra mais acachapantes da carreira da banda, e a esplendorosa “Cowboy Song”, uma das composições mais fantásticas do rock setentista.

Voltando para a vertente mais pesada da sonoridade do Thin Lizzy, o disco ainda apresenta versões excelentes de “Suicide”, “Sha-La-La” e “The Rocker”, que fecha o disco com chave de ouro e marca a última gravação de Brian Robertson com a banda.

Live and Dangerous apresenta o Thin Lizzy em estado de graça: o baixo de Phil Lynott tem um bom gosto absurdo, um timbre belíssimo e é devidamente destacado na mixagem; Brian Downey é fundamental para a energia da banda, com um timbre de bateria agudo e performances frenéticas; e a dupla de guitarristas faz com que o disco faça parte da discografia básica para quem se interessa por guitarra. Se você não conhece o Thin Lizzy, não hesite em começar por esse magistral disco ao vivo.

3 – The Real Royal Albert Hall 1966 Concert (1966, de Bob Dylan)

The Real Royal Albert Hall 1966 Concert é um bootleg que posteriormente foi lançado por Bob Dylan de forma oficial e captura um dos shows mais controversos da carreira do compositor, em sua primeira turnê elétrica fora dos Estados Unidos. O público não aceitou a transição de Dylan da fase acústica para a elétrica, o chamando de “Judas” e “vendido”, em um período recontado pelo recente filme Um Completo Desconhecido.

A banda que acompanha Dylan no disco é ninguém mais ninguém menos que a maravilhosa The Band, que veio a lançar discos maravilhosos (especialmente o autointitulado, de 1969) e se tornar uma lenda da música norte-americana por si só. Formado pelo guitarrista Robbie Robertson, Garth Hudson no órgão, Richard Manuel no piano, Rick Danko no baixo e Mickey Jones na bateria, o grupo executa arranjos espetaculares que dão nova vida às já maravilhosas composições de Dylan.

O primeiro LP deste lançamento duplo mantém o formato acústico pelo qual Dylan era conhecido nos primeiros anos de sua carreira: “She Belongs to Me”, “Fourth Time Around”, “Visions of Johanna”, “It’s All Over Now, Baby Blue”, “Desolation Row”, “Just Like a Woman” e “Mr. Tambourine Man”, todas absolutamente maravilhosas, contam apenas com voz e violão. O público aclama Dylan e o aplaude incessantemente.

No disco 2, a The Band sobe ao palco e mostra suas credenciais com “Tell Me, Momma”, que conta com uma linha de baixo pulsante e uma presença fortíssima da guitarra elétrica. O público continua aplaudindo. Pela primeira vez, Dylan se comunica com a plateia e diz “a próxima música é velha. Eu gosto das minhas músicas velhas, não sei quem disse que não gosto. Ela costumava ser de outro jeito, mas agora é assim”.

O que vem a seguir é “I Don’t Believe You”, apresentada em uma versão roqueira totalmente diferente de sua gravação de estúdio, presente em Another Side of Bob Dylan, de 1964. A performance conta com frases marcantes da guitarra de Robbie Robertson, uma bateria pesada e belas intervenções da gaita de Dylan. Por enquanto, nenhum problema com o público.

O mesmo estilo aparece na excepcional “Baby, Let me Follow You Down”, que traz o primeiro solo de guitarra do disco. A partir disso, pode-se ouvir a primeira reclamação da plateia, à qual Dylan responde “todas essas músicas são de protesto, vamos lá. Isso não é música britânica, é música americana”. Vale lembrar que, na época, o compositor era acusado de ter deixado suas raízes folk para fazer um som similar ao de bandas britânicas.

Para o azar de quem não estava gostando, a excelente “Just Like Tom Thumb’s Blues” segue a mesma linha. Após mais protestos da plateia, Dylan lamenta: “meu Deus, vocês estão falando comigo?”. A próxima música tem uma pegada ainda mais roqueira: a fantástica “Leopard-Skin Pill-Box Hat” é um blues clássico, que traz performances incríveis de Garth Hudson e Richard Manuel e um belíssimo solo de guitarra de Robbie Robertson.

Após mais duas maravilhosas versões de “One Too Many Mornings” e “Ballad of a Thin Man”, o disco é finalizado com “Like a Rolling Stone”, música mais importante da carreira de Dylan, que recebe uma versão agressiva e arrastada e encerra de forma brilhante o disco que daria a todos a certeza de que o novo Dylan veio pra ficar.

Mesmo que Bob Dylan tenha outros belos discos ao vivo – especialmente Before the Flood (1974), também com a The Band – a relevância histórica e a incrível qualidade musical de The Real Royal Albert Hall 1966 Concert fazem com que seja impossível escolher qualquer outro disco ao vivo do compositor para figurar nessa lista.

2 – Made In Japan (1972, do Deep Purple)

Se algum disco mereceria o direito de estar no dicionário ao lado do termo “hard rock”, esse disco é Made In Japan, do Deep Purple. O disco tem apenas sete músicas, mas conta com quase todos os clássicos da primeira fase da banda, e é conhecido por não ter tido nenhum overdub (correções feitas em estúdio): o que você ouve no disco é o que a plateia ouviu naquelas noites de agosto de 1972 no Japão.

Made In Japan traz performances genuinamente inacreditáveis de toda a banda: Ian Gillan está no auge de sua forma vocal, Richie Blackmore prova que seu virtuosismo naquela época era sem precendentes e entrega solos de guitarra alucinantes, Jon Lord coloca seus teclados em um papel de protagonismo que comprova sua importância para o instrumento na história do rock, Roger Glover mostra sua precisão impecável e Ian Paice entrega uma performance bestial e extremamente técnica que é fundamental para que a banda apresente uma energia tão impactante no palco.

As três primeiras músicas mantém a estrutura do que é visto em suas respectivas gravações de estúdio, mas, é claro, com uma energia extra que apenas um show ao vivo pode proporcionar. “Highway Star”, uma das grandes músicas da história do rock, é executada perfeitamente e mostra que o entrosamento da banda era infalível; a obra-prima “Child in Time” talvez seja o grande destaque do disco, trazendo solos incríveis de Blackmore e um Ian Gillan possuído, com alguns dos agudos mais fortes de todos os tempos; e “Smoke on the Water” tem um brilhante solo de Jon Lord.

Em seguida, começam as loucuras: a ótima “The Mule” tem quase o dobro de tempo de sua gravação original, pois apresenta um solo de bateria maravilhoso de Ian Paice, que comprova de uma vez por todas ser um dos bateristas mais criativos de todos os tempos, ao lado de seus contamporâneos John Bonham, do Led Zeppelin, e Bill Ward, do Black Sabbath.

O disco tem sequência com o hit “Strange Kind of Woman”, que também beira os dez minutos de duração, apresenta um dueto clássico entre guitarra e vocal e traz os solos mais inspirados de Blackmore no disco todo, com um fraseado que, mesmo bluesístico como o de seus contemporâneos, era mais incomum e experimentava com escalas diferentes que apresentam o estilo neoclássico pelo qual o guitarrista se tornou conhecido por trazer para o rock. Novamente, os dois Ians, Paice e Gillan, estão de tirar o fôlego.

Se “Lazy” já tem um espírito de jam na versão de estúdio do álbum Machine Head, em Made in Japan isso é elevado à enésima potência. Com uma longa introdução de teclado que parece saída de um filme de ficção científica e vai aos poucos prenunciando a música, a performance engata de vez perto dos quatro minutos, com o clássico riff de guitarra e teclado. Mesmo que a banda toda mereça destaque, especialmente Ian Gillan com sua gaita e Roger Glover com sua linha de baixo pulsante, quem domina a faixa é Jon Lord, com solos maravilhosos e timbres inigualáveis.

Fechando o disco, “Space Truckin” tem uma duração quase quatro vezes maior do que sua versão de estúdio. Beirando os 20 minutos, a música é brilhantemente apresentada até os cinco minutos, quando se torna mais uma mera desculpa para improvisações brilhantes de todos. Paice imprime andamentos jazzísticos que exemplificam sua incrível versatilidade, enquanto Lord brinca cada vez mais com timbres diferentes. Na segunda metade, a banda consegue criar climas hipnotizantes que acabam explodindo em mais um momento gloriosamente pesado, no qual o baixo de Roger Glover soa impressionante e Blackmore entrega mais um solo genial.

Em resumo, Made in Japan é justamente um dos discos ao vivo mais celebrados de todos os tempos, sendo apontado por muitos como o melhor registro da fase MKII do Deep Purple, mesmo levando em conta os discos de estúdio. Não apenas é uma aula de Rock n’ Roll, mas também uma aula de guitarra, baixo, bateria, teclado e vocal.

1 – At Fillmore East (1971, da The Allman Brothers Band)

Uma das bandas mais virtuosas da história do rock, a The Allman Brothers Band apresenta absolutamente todos os seus poderes no clássico ao vivo At Fillmore East, de 1971. Versados na linguagem do jazz, do blues e do rock n’ roll, os músicos entregam um espetáculo quase religioso de devoção à música em seu mais elevado estado.

Gravado entre 12 e 13 de março de 1971 no palco do Fillmore East, em Nova York, o disco é o último lançamento da formação clássica da The Allman Brothers Band, composta pelo vocalista, organista e pianista Gregg Alman, pelos guitarristas Duane Allman e Dickey Betts, pelo baixista Berry Oakley e pelos bateristas e percurssionistas Jai Johanny Johanson e Butch Trucks.

O repertório é composto por apenas sete músicas: as quatro primeiras são covers de standards do blues de nomes como Blind Willie McTell e Elmore James; a quinta é uma instrumental inédita; e as duas últimas são clássicos da banda que apareceram em seus dois primeiros álbuns de estúdio, The Allman Brothers Band, de 1969, e Idlewild South, de 1970.

“Statesboro Blues” e “Done Somebody Wrong”, que abrem o disco, são as mais “comuns”: com quatro minutos de duração cada uma, as músicas funcionam como canções de blues-rock – mesmo que, é claro, tenham espaço para improvisações dos guitarristas, que já mostram uma química majestosa.

A partir de “Stormy Monday”, no entanto, a coisa fica mais séria: ultrapassando os oito minutos de duração, a música constrói um clima de blues absolutamente melancólico nos primeiros três minutos, até que Duane Allman esfrega as mãos e começa um solo magnífico de slide guitar, que torna difícil a missão de manter os olhos secos para alguém que esteja com o coração partido. Em seguida, é Duane Allman que improvisa no órgão, entregando para Dickey Betts continuar a missão de emocionar o público com um solo maravilhoso e cheio de feeling.

A música seguinte, “You Don’t Love Me”, tem dezenove minutos de duração e ocupa um lado inteiro deste LP duplo. Composta inicialmente por curtas estrofes intercaladas por passagens instrumentais longas, a música traz improvisações extremamente criativas por parte dos guitarristas, que demonstram cacife musical o suficiente para solarem por horas sem que as frases se tornem repetitivas.

Perto da metade da faixa, há um longo interlúdio em que apenas as guitarras são tocadas, mas eventualmente os outros instrumentos vão entrando, mesmo que em um ritmo completamente diferente da primeira metade. Dickey Betts brilha ao tirar de letra um improviso feito sobre uma base ritmicamente quebrada e complicadíssima, assim como Duane Allman, que entra logo em seguida, até que começa um belíssimo dueto de guitarras harmonizadas. A música é finalizada em tom mais melancólico, com frases lindíssimas de slide guitar.

Em seguida, a inédita e jazzística “Hot’Lanta” é outra que traz guitarras harmonizadas belíssimas em sua primeira parte, e logo abre espaço para improvisações, primeiro de órgão e depois das guitarras. A linha de baixo é a mais pulsante do disco inteiro, enquanto as duas baterias funcionam juntas de forma brilhante durante a música inteira e ainda tem um solo, que Butch Trucks e Jai Johanny Johanson performam juntos com um entrosamento invejável.

A penúltima música do disco é a antológica “In Memory of Elizabeth Reed”, que talvez seja um dos maiores clássicos da banda e certamente é uma das músicas que melhor representa o espírito da The Allman Brothers Band. Repleta de partes lindíssimas com guitarras harmonizadas, a composição é praticamente uma canção de jazz performada por uma banda de rock. Assim como na versão de estúdio, merece destaque a forma natural e arrepiante com a qual o solo engata no riff seguinte – momento que, nessa versão, pode ser conferido aos 12:05. Novamente, os solos são delirantes, mas aqui atingem um nível acima; é a melhor performance de ambos os guitarristas no disco.

O álbum é encerrado com “Whipping Post” que também fecha o autointitulado disco de estreia da banda. A versão ultrapassa os 23 minutos de duração e mantém o poder da sublime composição, mas a eleva a um outro nível a partir da improvisação. O nível de entrosamento dos músicos é praticamente inacreditável; é ouvir para crer. Novamente se aproximando muito do jazz, a canção ainda traz uma performance vocal formidável de Gregg Allman.

At Fillmore East é um registro absolutamente indispensável para qualquer apaixonado por música. O disco apresenta um nível de virtuosismo sem precedentes, mas que nunca perde de vista o feeling e o valor das composições. Um guitarrista que tenha contato com esse disco pela primeira vez pode ter sua vida transformada, um roqueiro pode passar a se interessar por jazz… muitas sementes para muitas pessoas diferentes podem surgir a partir deste icônico, inigualável e inestimável lançamento. Por isso, ele merece o primeiro lugar na lista de melhores discos ao vivo de todos os tempos.

Um comentário em “[Lista] Os 10 melhores discos ao vivo da história do rock”